| Скит | |

| Кома́ровский скит | |

|---|---|

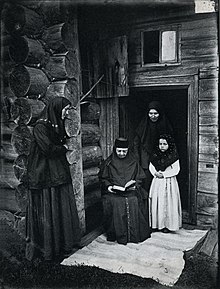

Комаровский скит (фотография 1897 года) | |

| 56°52′15″ с. ш. 44°14′25″ в. д. HGЯO | |

| Страна |

|

| Местоположение | Городской округ Семёновский |

| Конфессия | Старообрядчество |

| Основатель | Комар |

| Дата основания | конец XVII века |

| Основные даты | |

|

1737 — Питиримово разорение 1853 — „Выгонка“ керженецких скитов |

|

| Реликвии и святыни | Почитаемые у староверов захоронения прежних настоятелей скитских обителей |

| Статус |

|

Кома́ровский скит — один из нижегородских старообрядческих скитов, находившихся на реке Керженец, известен по романам Павла Мельникова «В лесах» и «На горах», где описан быт и обычаи скита и в целом старообрядцев. В настоящее время скит разрушен, сохранилось только несколько могил на скитских кладбищах, которые являются объектом паломничества старообрядцев из различных регионов России.[1][2]

История основания

Основан в конце XVII — начале XVIII века старообрядцем Комаром, пришедшим на Керженец из Торжка. По его имени и был назван скит.[3] Скит был разрушен во время «Питиримова разоренья» в 1737 году, но после указа от 29 января 1762 года, прекратившего преследования старообрядцев за веру, был быстро восстановлен.

Известность Комаровский скит получил после московской чумы 1771 года и появления в Москве старообрядских кладбищ — Рогожского и Преображенского. Тогда на Каменный Вражек в Комаровский скит пришли его будущие известные насельники Игнатий Потемкин, Иона Курносый и Манефа Старая.

Скитские обители

Среди Керженецких скитов Комаровский был самым крупным и богатым. В период расцвета в нём было 48 обителей, в которых проживало до 2000 человек, скит имел связи с российскими и зарубежными старообрядцами.[4]

В начале XIX века в составе Комаровского скита было 35 мужских и женских обителей, в 1826 году — 26, в 1853 году — 12 обителей, 3 часовни и 2 моленные; в скиту проживало до 500 скитниц и столько же послушниц. После «выгонки» 1853 года в Комаровском скиту не осталось мужских обителей.

Скитские обители строились по типу «стаи» и представляли собой многосрубные двухэтажные строения. Подобное здание имело крытый двор, многочисленные переходы, сени и светлицы. В главный коридор выходили двери келий, а сам он вёл в просторную моленную, которая была украшена иконами древнего письма. Богослужения, дозволенные церковным уставом для совершения мирянам и монахам, в скитских моленных проводились ежедневно.

Потёмкин!.. Княжна!.. Обитель Бояркина!.. Александровский орден!.. Эти слова имели сильное обаяние на раскольников… Со всех сторон текли новые насельники и ещё более новые насельницы на Каменный Вражек. И с тех пор Комаров скит стал расти, прочим же скитам оставалось ма́литися.

Согласие, к которому принадлежал скит, определялось как беглопоповское («перемазанщики»). Монашеский постриг в скиту совершали отлучившиеся от Русской церкви иеромонахи, а сами обители управлялись непосвященными игуменами и игуменьями. В скитские обители жители окрестных сёл отдавали на обучение своих дочерей, которые, по донесению священника села Пафнутово Самсона Тихонравова за 1853 год, «выходят оттуда — и в скитском духе влияют на всю семью…».[5]

Обитель Бояркиных

Основана в середине XVIII века княжной Болховской и первоначально заселялась бедными дворянками и крепостными женщинами.[6] До 1853 года в часовне обители сохранялась на иконе Спасителя как святыня Александровская лента с орденским крестом, принадлежавшая Василию Абрамовичу Лопухину (сын брата царицы Евдокии Фёдоровны) — внучатому племяннику основательницы обители.[7] Из-за знатного происхождения основательницы обители она и поучила своё название — Бояркина.

(видна срубленная ель)

Ионина обитель

Происходит от первой обители, основанной Комаром, который поставил настоятелем обители старца Ефрема. В конце XVIII века обитель возглавил Иона Курносый (в миру — Иван Филиппов[8]), старообрядческий писатель и начётчик, пришедший на Керженец из Зауралья, с демидовских заводов[9]. В обители до 1830-х годов сохранялись его рукописи.[10] Обитель существовала до 1832 года, когда умер её последний настоятель Павел, тайно присоединившейся к господствующей церкви и остававшийся игуменом старообрядческой обители ради жизненных выгод.[7] По его завещанию всё имущество обители, включая постройки, отошли церкви села Пафнутова. По свидетельству П. И. Мельникова, уже к середине XIX века Ионина обитель пришла в запустение, но продолжала посещаться верующими. В начале 1840-х годов было намерение открыть в Иониной обители женскую единоверческую общину, но этому помешало отсутствие средств.[7]

Рядом с могилой основателя обители росла ель, почитавшаяся староверами чудодейственной, её кору грызли с целью избавиться от зубной боли: «Страдающие зубною болью приходят сюда, молятся за умершего или умершему и грызут растущее над могилой дерево в чаянии исцеления. И верующие, как сказывают, исцелевают».[11] К концу XIX века ель была уже срублена.[8]

Игнатьева обитель

По старообрядческому преданию основана Игнатием Потёмкиным, родственником светлейшего князя Григория Потёмкина. Игнатий до пострига был военным и под командованием Миниха воевал с турками. Израненный после войны он удалился в Чёрную рамень и принял монашеский постриг. По сообщениям П. И. Мельникова, Игнатий был в Петербурге у князя Григория и показал ему некие бумаги, после чего князь признал в Игнатии своего родственника. Вернувшись в Комаровский скит, он основал мужскую обитель, получившую название Игнатьевой. Позже обитель стала женской.

Во время «выгонки» 1853 года староверы утверждали, что Игнатий был представлен императрице Екатерине II и «получил какие-то письма императрицыной руки, на основании которых нельзя будто бы было никогда уничтожить заведенной им обители».[12] Однако настоятельница Игнательной обители мать Александра не смогла их предоставить.

Манефина обитель

Основана в конце XVIII века Манефой Старой, изначально называлась по фамилии основательницы Осокиной. Когда купцы, родственники Манефы, получили дворянство и перестали оказывать помощь скиту, то обитель обеднела и получила прозвание обитель Рассохиных.[11]

Манефа, несмотря на трудности, смогла сохранить обитель, которая впоследствии стала называться Манефиной — но уже в честь Манефы Новой, давшей ей известность среди старообрядцев.

(конец XIX века)

(2001 год)

Известные настоятельницы:

- Манефа «Старая» (умерла в 1816 году) — основательница Манефиной обители, почитается старообрядцами как преподобная. Манефа происходила из купеческого рода Осокиных города Балахны, поддерживала контакты с висимскими скитами, которые снабжали её обитель маслом и рыбой.[13] Её каменная гробница (под несохранившимся деревянным навесом со звонницей из трёх колоколов; навес восстановлен в 2000-е годы) являлась объектом паломничества. Гробница устроена в 1818 году на деньги московского купца Ф. Я. Касаткина и украшена надписью: «Духовныя моя сестры и спостницы не забудите мне егда молитеся но видевше мой гроб поминайте мою любовь и молитеся Христу да учинит дух мои с праведными».[3]

- П. И. Мельников упоминает о возглавлявших обитель в первой половине XIX века игуменьях Назарете и Екатерине, однако годы их жизни и заслуги остаются неизвестными.

- Манефа «Новая» (умерла в 1877 году) — возглавляла обитель во время «выгонки» 1855 года, организованной во исполнение указа Николая I от 1 марта 1853 года об уничтожении скитов в Семёновском уезде Нижегородской губернии. Героиня романов П. И. Мельникова. При ней обитель стала самой процветающей на Керженце.

Но самою богатой, самою знатною обителью стала обитель Манефы Новой, оттого, что в ней прочно основано было общежительство, строги были уставы общины и не видано, не слыхано было про какое-нибудь от них отступление.

— П.И. Мельников. «В лесах»

Разорение скита

Скит был полностью уничтожен во время питиримова разорения, но во второй половине XVIII века начал восстанавливаться. После «выгонки» керженецких в 1853 году, проводившейся чиновником особых поручений П. И. Мельниковым во исполнение указа Николая I от 1 марта 1853 года об уничтожении скитов в нижегородском заволжье, Саратовской и Архангельской губерниях, нижегородские власти приняли решение в 1855 году переселить 40 скитских насельниц в Улангерский скит. В рапортах семёновских священников за 1856 год Комаровский скит значился как «бывший».[3]

Однако фактически переселение не состоялось. Хотя в скиту были разобраны часовни, часть насельниц осталась на прежнем месте и продолжала носить иноческие одежды. Насельницы Манефиной обители нашли прибежище в соседнем городе Семёнове. В 1860 году, когда были восстановлены «раскольнические кладбища», Манефина обитель снова наполнилась инокинями. В 1911 году наставник спасова согласия Д. Н. Уткин посетил Комаровский скит:

И дошедъ до комаровскихъ келей, ту былъ въ часовне у настоятельницы Матрены Филатьевной (съ 1914 года Мать Манефа). Ту недалеко гробница о(т)ца инока схимника Ионы, ту поклонились и прославили пасху.[15]

— Автобиография Д.Н. Уткина

Скит был расселён примерно в 1927 году. До этого времени в нём обучали детей грамоте, старообрядческому благочестию и церковному пению. В начале XXI века в нижегородском крае ещё были живы женщины, воспитывавшиеся в Комаровском скиту.[3] После уничтожения скита инокини Косияния и Мелания поселились в близлежащей деревне Федотово и обучали местных детей грамоте.

Современное состояние

Место, где стоял Комаровский скит, находится в 20 километрах от города Семёнова Нижегородской области на правом берегу ручья, впадающего в реку Линду, в 2 километрах от деревни Елфимово. В настоящее время туда можно добраться на пригородном автобусе.

От бывшего скита в настоящее время сохранилось только кладбище бывших жильцов села Комарово, а также отдельно стоящие могилы и гробницы иноков и инокинь, которые сохраняются старообрядцами:

- Могила Манефы Старой (южная часть кладбища): обнесена металлической оградой, надписи на каменной гробнице трудночитаемы, сама гробница окружена бетонной площадкой и украшена резьбой; с восточной стороны могилы установлен деревянный крест.

- Скитское кладбище: около 15 захоронений с плохо сохранившимися крестами и голбцами. Сохранилась могила Манефы Последней — установлен деревянный крест с табличной «Мать Манефа. Ум. в 1934 году».

- Могила Ионы Курносого: сохранился только ветхий крест.

Комаровский скит является объектом паломничества среди старообрядцев как из окрестных деревень Нижегородской области, так и Сибири[14]. Ими особо почитаются могилы Манефы Старой и Ионы Курносого.

Изучением Комаровского скита, наряду с прочими Керженецкими скитами занимается Нижегородский Институт рукописной и старопечатной книги, созданный в 1992 году при поддержке академика Д. С. Лихачёва.[16] Благодаря его работе Комаровский скит включён в число достопримечательных мест Нижегородской области[14].

Комаровский скит в литературе

Скит стал одним из мест действия романов П. И. Мельникова «В лесах» (1871—1874) и «На горах» (1875—1881).[17] Действие романа происходит в сложное для старообрядцев время: между основанием Белокриницкой старообрядческой митрополии (1846 год) и разорением керженецких скитов в 1853—1854 годах. Печерский, непосредственно участвовавший в разорении керженецких скитов, передал в своих романах настроение их насельников того времени.

В романах описан старообрядческий собор, проводившийся в Комаровском скиту по инициативе Манефы Новой для решения вопроса о присоединении керженецких насельников к Белокриницкой архиепископии, описаны паломничества инокинь к почитавшимся окрестным святыням, а также в подробностях описан быт, богослужения (в том числе множество духовных песен староверов) и нравы заволжских старообрядцев середины XIX века.

См. также

Примечания

- ↑ Сироткин С. В. Устный керженский синодик // Старообрядчество в России (XVII-XIX века). — М, 1999. — С. 290-300.

- ↑ Туристический маршрут «Край скитов и святых могил» // Старообрядецъ. — 2008. — № 43.

- 1 2 3 4 Комаровский скит (публикация Института рукописной и старопечатной книги российского Поволжья)

- ↑ Комаровский скит (сайт администрации Семёновского района)

- ↑ Мельников Печерский — летописец Старообрядчества

- ↑ Мельников П. И. В лесах //Собрание сочинений в восьми томах, М., 1976 г. Т. 2, С. 316.

- 1 2 3 Мельников П. И. Очерки поповщины

- 1 2 Байдин В. И. Кто ты, Иона Курносый ? // Ежегодник НИИ РК УрГУ. 1994. Екатеринбург, 1995. С. 32-47

- ↑ Иона Курносый // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2011. — Т. XXV. — С. 492. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-046-2.

- ↑ Иоанн, иеросхимонах. Дух мудрования некоторых раскольнических толков. — М, 1841. — С. 42.

- 1 2 Мельников П. И. Указ. сочинение. Т. 2, С. 324

- ↑ Мельников П. И. Указ. сочинение. Т. 2, С. 323

- ↑ Ганьжа С. Страсти вокруг часовни: от раскола к единоверию

- 1 2 3 Керженец // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2013. — Т. XXXII. — С. 489-494. — 752 с. — 33 000 экз. — ISBN 978-5-89572-035-6.

- ↑ Уткин Д. Н. Жизнь моя, приключение мое и воспоминания мои // Материалы. Рукопись, нач. XX в. Хранится в библиотеке ННГУ, инв. № 933818

- ↑ Институт рукописной и старопечатной книги: 10 лет работы

- ↑ О творчестве П. И. Мельникова — см. Еремин М. П. И. Мельников (Андрей Печерский): очерк жизни и творчества // Мельников П. И. Собрание сочинений в восьми томах, М., 1976 г. Т. 1. С. 3-52

Литература

- Безобразов В. П. Семеновский уезд Нижегородской губернии и раскольничий мир (из путевых воспоминаний) // Русская мысль. — 1883. — № 11.

- Мельников А. А. К характеристике быта раскольнических общин нач. XIX в. // Сборник НГУАК. Т. 1. — Нижний Новгород: 1891.

- Мельников П. И. Романы «В лесах» и «На горах»

- Мельников П. И. Отчет о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии // Сборник НГУАК. Т. IX. — Нижний Новгород, 1911.

- Федоров В. В., Андрианов В. Ф. Керженские тайны. — Нижний Новгород, 2003.

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .